183センチという体格で颯爽とスーツを着こなす、修道中学校・高等学校の校長、田原俊典さん。ウィットに富んだ会話で場を和ませてくれる機転とユーモアセンスも兼ね備えつつ、『修道ベーシックルーブリック』など斬新なアイデアと強いリーダーシップで教育界を牽引する田原さんに、今の子どもたちが抱える問題とそれに対する取り組みについてお話を伺いました。

「カッコいい男になれ!」その一言に込めた想い

田原:って言ったらみんなえっ! ってなるんよね。島根県の西の方の海岸沿いにある、益田というところです。

なるほど、ご出身を「西海岸」に書き換えておきますね(笑)。先生は、岡山白陵中学校・高等学校に国語科教諭としてお勤めの後、1986年に修道中学校・高等学校にいらして2006年に20代目の校長に就任されたんですよね。

なんでも、合格証と手続き書類を生徒に渡す際は必ず手渡しで行うそうですが、保護者からの田原先生の人気がすご過ぎて、行列ができるそうですね!

田原:他の学校だと事務所でもらったり郵送するのが一般的なんだけど、うちは一人ひとりに「よく頑張ったな」と声をかけて握手して記念写真を撮るんです。400人くらいかな。それが恒例行事になってるんですよ。

恒例の写真撮影には毎年行列ができる。

恒例の写真撮影には毎年行列ができる。他にも田原先生の伝説を聞きましたよ。「カッコいい男になれ!」という1度しか使っていない言葉が、生徒や教員にどんどん広まって、今では修道の合言葉のようになっているとか。

田原:あれは、中学校の卒業式の祝辞で言った言葉なんだけどね。うちは中高一貫校なので、中学校の卒業式は通過点に過ぎないという認識で済ませるわけですよ。で、祝辞を考えるのをすっかり忘れてて、「今日卒業式だった! 何を言おう」となって、「カッコいい男になれ。俺が望むのはそれだけだ」って思いつきで言ったわけですよ。

田原:そしたら次の日から生徒たちが「校長がカッコいい男になれって言ったけど、“カッコいい”って顔やスタイルじゃないよな、どういうのがカッコいいのかな」って考え始めて。そのうち、担任まで「カッコいい」という言葉を使い出したわけですよ。便利な言葉よね。

生徒や先生たちにすごく響いたんですね。田原先生も実はこの言葉に込めた想いがあったんじゃないですか?

田原:決してウケを狙ったわけじゃなかったんだけどね。まあ、その頃、世間でいじめが大きな問題になっててね。それも強い者が弱い者同士を無理やり戦わせるという、非常に卑劣ないじめの構造ですよ。人の不幸を見て喜ぶのは最低の行為だし、それは一番カッコ悪いこと。そういうのはやめようよというメッセージでもあったわけね。

制作期間1年! 修道版ルーブリックとは

修道では伝統を守るために、常に新しい教育にチャレンジしているとお聞きしたのですが。

田原:一つはICT教育ですね。新型コロナ感染症の問題が出る前から進めていたので、休校要請があったときもその翌日から学年別に時間割を組んでオンラインで授業ができたんですよ。

世界と比較して日本のICT教育の遅れが問題になりましたが、修道はそこもちゃんとクリアされていたんですね。

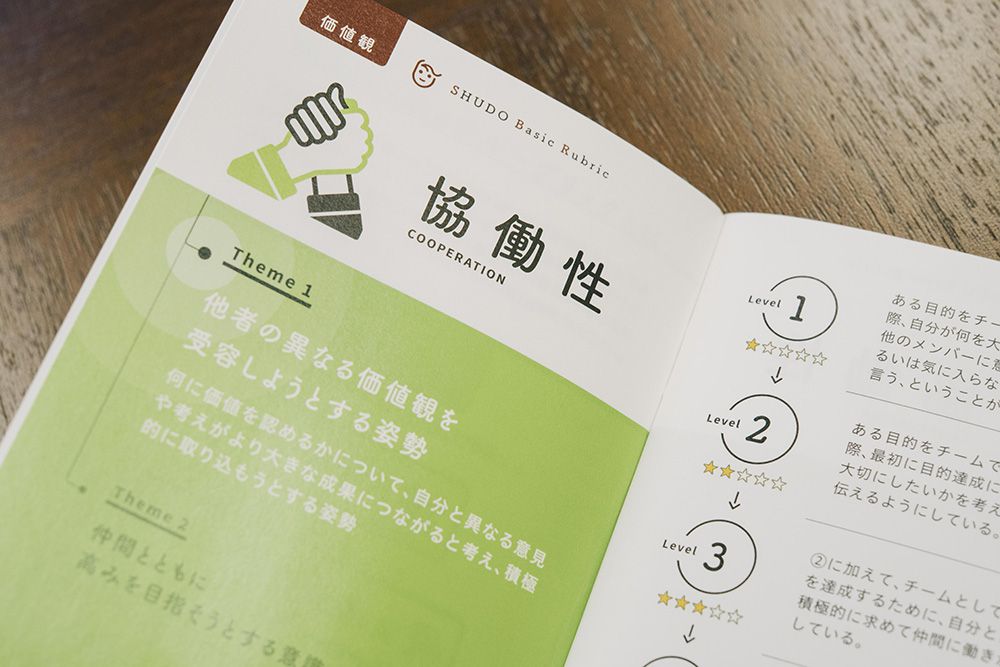

田原:そうなんです。そしてもう一つ、ルーブリックの作成と活用も、本校が力を注いでいる取り組みですね。

ルーブリックというと、学習目標をどの程度達成できているか確認する評価ツール、といったものですね?

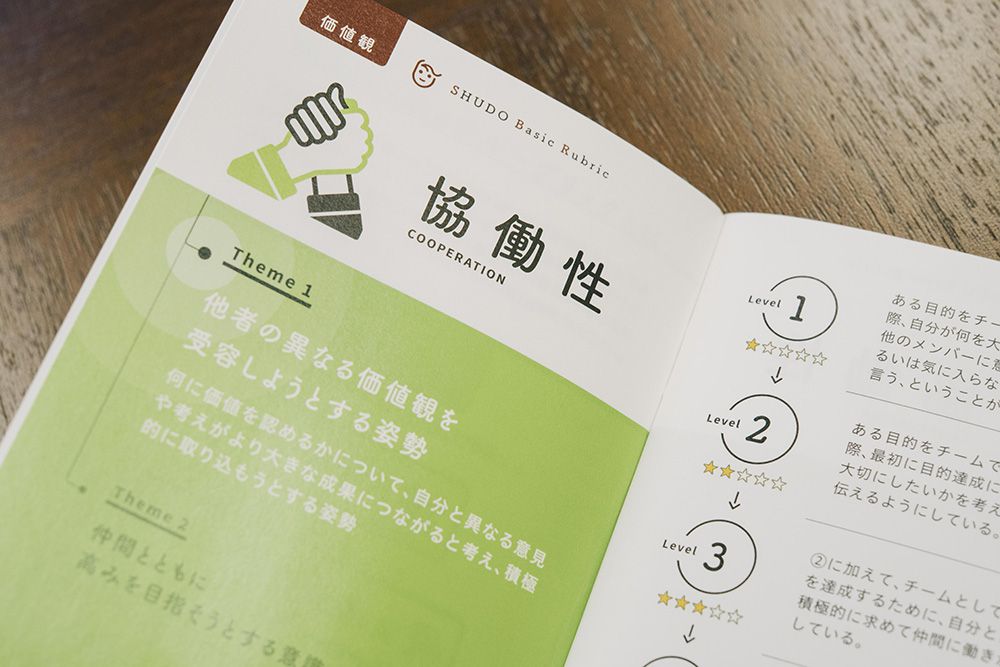

田原:普通はそうですね。他の学校がつくっているルーブリックは、だいたい「挨拶はできているか」とか「服装は正しいか」とか、そういう内容です。ただ修道のルーブリックは全然違うんですよ。

田原:私学の学校はどこも「どんな子どもを育てたいか」というのを「建学の精神」、つまりそれは創始者の想いなんだけど、それを掲げているわけですね。修道の建学の精神は「道を修めた有為な人材の育成」としていて、それは「リーダーを育てる学校」だと私は解釈しているんです。

田原:でもこの建学の精神の説明が、「知徳併進」「尊親敬師」とか漢字がやたらと多くて、言葉が難しいんですよ。これじゃ、親も子どももよく分からん。それなら分かるようなものをつくろうじゃないかと、昨年1年かけて『修道ベーシックルーブリック』というのをつくったんです。

田原:そう、学内にプロジェクトチームを立ち上げてね。どういう姿勢で生きていくかという「価値観」、そして今、何ができるのかという「スキル」の2つの柱を立てて、それをさらに5つの項目に分けてそれぞれ指標を作ったんです。

田原:自分は全ての項目でどの位置にいるか、自分が自分をどういう風に見ているのか、ということが客観的かつ具体的に分かるんです。これはすごく大事なことですよ。

自分のことって、大人でも分かってないという方が圧倒的に多いですよね。

田原:子どもに自己評価させることに異を唱える人もいるけど、そこが問題じゃないんですよ。問題視するべきは、今の子どもたちの自己肯定感の低さです。「自分はダメな人間だ」、「自分はいい人間になれると思わない」って思ってる。そこが問題なんですよ。

世界においても日本人の子どもの自己肯定感の低さがニュースになったりしました。

田原:中国やアメリカの子どもなんて、めちゃくちゃ自己肯定感が高いんです。それは将来に夢を持っているということ。逆にいえば、日本の子どもたちは将来に夢を持てていないってことですよ。それはすごく問題でしょう?

はい。なんだか悲しくなります。だから、「自分はダメだ」と漠然と思っている子どもたちに、「自分は今、こういうことができて、こういうことができない」というのを客観的に見えるようにしたのが『修道ベーシックルーブリック』ということですね。

使い方としては、自分がこの項目では1だとか2だとか、数値化していく感じですか?

田原:僕もやったけどね、結果としては全然ダメな人間でしたよ(笑)。自分でつくっておいて言うのもなんだけど、一番高い5のレベルなんて、こんな生徒おるわけないじゃんって思うわけ(笑)。

田原:そう。数値化は手段であって目的じゃないんですよ。「目指す自分」に対して自分を客観的に認識するということが大事なんですよ。

なるほど。先生方はこのルーブリックをどういう風に活用されているんですか?

田原:例えばクラスの中で、自己評価がめちゃくちゃ低い生徒がいたりするでしょ。それを見て、担任が「協調性でこんな低い数値が出てるけど、俺から見たらそんなことないよ」って客観的なアドバイスができるわけですよ。本当につくってよかったと思いますよ。いろんなところから高評価をいただいています。

ルーブリックをつくろうと働きかけたのは田原校長ですか?

田原:はい、僕です。プロジェクト会議にも全部出席して、育てたい人間像を具体的に、子どもたちが分かる言葉で文章化、言語化しました。本当にしんどい作業でしたよ。でもおかげで満足いくクオリティになった。教育コンサルタントもここまで人間の内面に迫ったルーブリックはないって、舌を巻いてました。

聞けば聞くほどすごいものだと分かりますが、それをホームページで公開されているんですよね。

田原:そう。経営コンサルタントたちが驚いてね。「なんで公開するんですか! 真似されますよ」って。「いやいいよ、別に」って(笑)。真似できないと思うし、公開することで逆に第三者の方たちに評価していただきたいと思っています。

趣味はギター。教員バンドも結成

ちょっと先生のプライベートにも迫ってみたいんですが、趣味でギターをされていると聞いたのですが?

田原:大学時代に「カクテルショップ」という名前でバンドをやってましたね。今やっている教員バンドも同じ名前で活動しているんですよ。

教員バンド「カクテルショップ」としてライブに出演。

教員バンド「カクテルショップ」としてライブに出演。田原:そう。以前ライブハウスを貸し切って、保護者を呼んでライブやるぞっていったら、チケット即完売(笑)。2019年のフラワーフェスティバルにも招待されて出演したんだから。

田原:(スマートフォンを出して)これ見てくれる? 僕がギター弾いてるでしょ。あと、このカホンっていう太鼓をたたいているのが数学の教員。

広島CLiP新聞編集部も興味津々!

広島CLiP新聞編集部も興味津々!田原:保護者もほら、こんなに観にきてくれたんですよ。

そういう親しみやすいお人柄こそが、強いリーダーシップとなって、教職員や保護者の皆さんに支持されるのですね

「苦しいだけ」と思っていた教職が天職に

田原先生が教師になられたきっかけを教えてください。

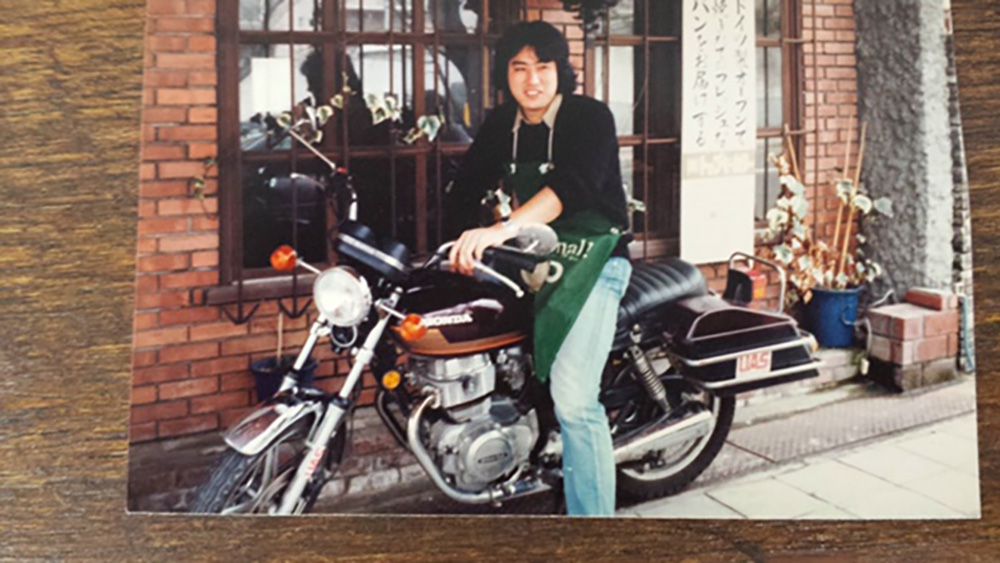

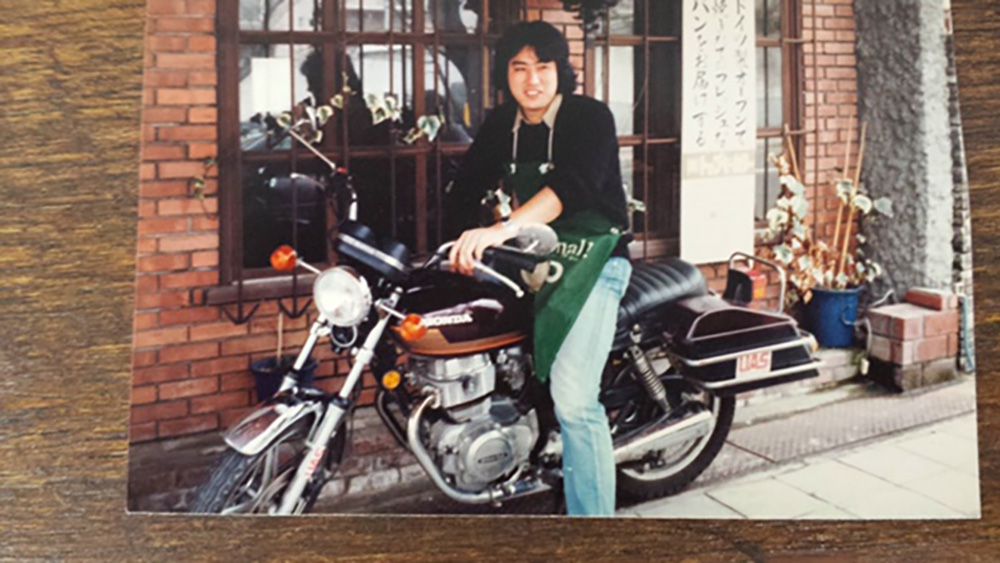

田原:正直に言うとね、教員なんてなろうと全然思ってなかったの。関西学院大学に通ってたんだけど、1年のときから『トップ』という喫茶店でバイトしててね。そこのマスターが僕のことを気に入ってくれて、4年生のときには店長というか、チーフみたいなことをさせてもらってたんですよ。割と有名な店でね、あの豊川悦司さんがアルバイトにいたんです。

田原:いまだにその店には「昔、豊川悦司がバイトをしていた店」ってポスターが貼ってあるし、当時、豊川悦司がバイト料もらった領収書も貼ってある。僕のはないけどね(笑)。

そのマスター、田原先生の領収書を取ってなかったことを後悔してるでしょうね(笑)。

田原:それで、そのマスターがすごくおしゃれな喫茶店をつくるから、そこのオーナーにならないかって誘ってくれて。すごくうれしくて、田舎の西海岸に帰って親父に言ったらぶん殴られてね。親父は教頭をやっていたんですよ。「ふざけんな、お前何しに大学行ったんだ!」と。もう大喧嘩しましたよ。そして話し合って、渋々ですけど「しゃあない、じゃあ教育実習をするわ」ってことになって。

喫茶店『トップ』の前で自身のバイクに乗って撮影。

喫茶店『トップ』の前で自身のバイクに乗って撮影。田原:いや、そのときもまだ教員にはなりたくなかったんですよ。親父を見てたからね。教師なんて苦しい以外のなにものでもないって思ってたから(笑)。でも約束したから仕方なく、地元の益田にある中学校に教育実習に行ったんですよ。

田原:やったらこれが楽しいんよ(笑)。「ひょっとしたらこれ天職かもしれん」と思って。実習が終わるときに生徒たちが色紙を書いてくれてね。こんな素敵な感動もあったんだって。それまでそんな真面目に仕事したことがなかったからね。すごく感動して、それで教員になろうと決めたんです。

急転直下の決断だったんですね。教育実習のどんなところが面白かったんですか?

田原:生徒と触れ合うこと、それ全部が面白かったよね。何十年も前のことだけど、今でも映像で覚えてますよ。感動したんよね、感動って大事。

田原:それで島根県の教員採用試験を受けたんだけど、「待てよ、こんな田舎で先生やるのは嫌だ」と思って、白紙で出して不合格になったわけ(笑)。で、岡山の白陵中学校・高等学校というすごい進学校の採用試験を受けたんですよ。

田原:筆記試験に合格したのが5人。その場で教科書を渡されて20分後に授業をやってください、と。京大、阪大とかの人が先にやったんだけど、めちゃすごいんよ。「ダメだ、こんな学校で教師なんかできるわけない」と思って。

田原:もうやけくそですよ。いきなり「教科書閉じろ」って言って、「こんなもん読んだってどうしようもないぞ」って、大学生活の楽しい話をばーっとして。「以上! みんな元気でな!」って終わったんですよ。そしたらウケてね(笑)。電話がかかってきて、選ばれたっていうから「なんで選ばれたんですか」って聞いたら、「君は声がでかい、話がうまい、のりがいい」って。

田原:勤めた後も色々あってね。岡山大学の共通テスト会場で生徒から問題もらって、教師がその場で解くんですよ。でもなかなか解けなくて。そしたら「田原先生、まだ?」「遅いよ、いま何番やってるんだ?」「その力じゃ、うちの学校で教えられないよ」って。それですぐ三木学園長に呼ばれて「田原くん、1年間勉強するチャンスを与えるから、勉強するか今すぐ辞めるかどっちかにしなさい」って言われて。

田原:で、「くっそー、ばかにしやがって」って、めっちゃ勉強しました。そのときのストックが、今、生きてるわけですよ。だから僕の人生を変えたのは、白陵の三木学園長ですね。この人と出会わなかったら、どうなってたかなあと思いますよ。

修道だからできる地域貢献を

学校においては新たな取り組みを色々と仕掛けておられますが、生徒たちと地域の関わりについてはどんなことを考えておられるんでしょうか。

田原:もちろん考えていて、それがうちの一番の課題だと思っています。修道がある千田エリアは文教の町といわれているのでね、やはり地域の人たちから何か学ぶ、というのはすごく大事なことだと思っています。

田原:東千田町に『hitoto広島』ができたときに講演したことがあるんですよ。そのときに、修道と地域がどうつながるかというアイデアをたくさん出してもらいました。

CLiP HIROSHIMAで開催された『hitoto広島』のイベントで、ジャグリングを披露する生徒。

CLiP HIROSHIMAで開催された『hitoto広島』のイベントで、ジャグリングを披露する生徒。田原:うちの生徒が地域の小学生に勉強を教える機会をつくってほしいとか、子どもやお年寄りの方にも楽しんでもらえるジャグリングを披露したらどうか、とかね。うちのジャグリング同好会はすごくレベルが高いんですよ。確か、3年前くらいに日本一になった生徒もいたんじゃないかな。

そういえば、CLiP HIROSHIMAも関わらせていただいた「ジャグリングパフォーマンス&ジャグリング体験!」というイベントでご一緒させていただきましたね。

田原:そうですね。これからも、本校だからこそできることを考えつつ、地域への貢献ということに積極的に取り組んでいきたいと思っています。

取材前にとても緊張していた編集部員でしたが、いきなりの鉄板ネタ(出身は西海岸!)を披露して、場を一気に和ませてくれた田原さん。その後も、随所にユーモアを散りばめながら、日本の教育界が抱える問題や、取り組むべき課題について分かりやすい言葉でお話ししてくださいました。生徒や教員のみならず、保護者からも絶大な信頼と人気を誇るというのも頷けます。田原さんのような方に、これからも広島の教育界に旋風を巻き起こして欲しいと切に感じました。